【貯金だけじゃ守れない!】──インフレ時代の資産防衛はNISAで

この記事で分かること

- インフレによって現金の購買力が下がる仕組みと、そのリスク

- 2024年以降の新NISA制度の仕組みとメリットなぜ投資なのか?

- 株式・インデックス投資がインフレ対策として有効である理由

- 長期投資とNISAとの相性が抜群な理由

🏦 インフレ時代の資産防衛──NISAで始める株式投資のすすめ

はじめに:現金の価値が目減りする時代に

近年、私たちの生活を取り巻く物価はじわじわと上昇しています。

スーパーでの買い物、電気代、ガス代──気づけば「前より高くなったな」と感じる場面が増えていませんか?

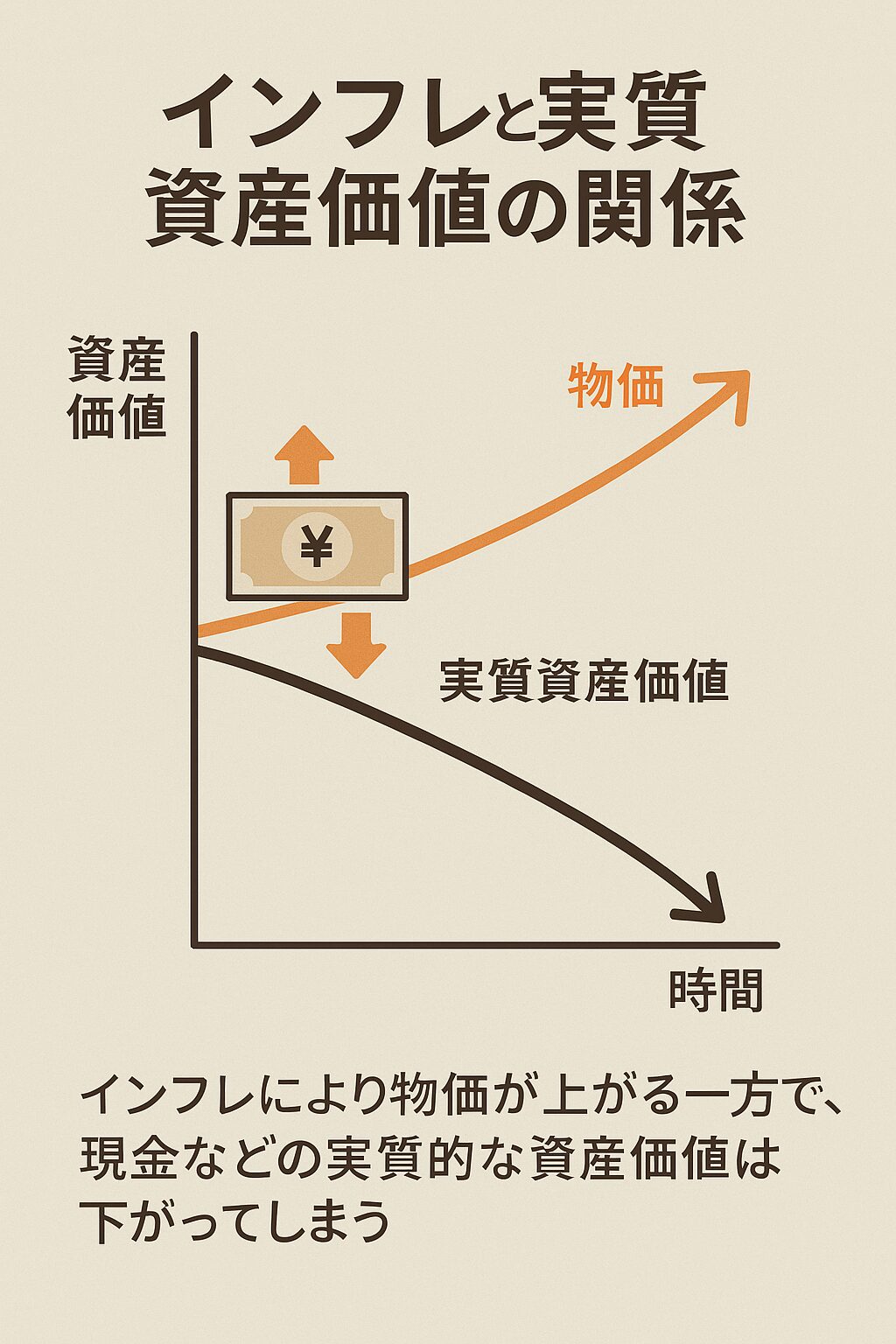

これは「インフレーション(インフレ)」と呼ばれる現象で、物価が上がる一方で、現金の価値が相対的に下がっていくことを意味します。

つまり、銀行に預けているだけでは、資産の実質的な価値が目減りしてしまうのです。

💸 インフレと資産価値の関係図解

💡 NISAとは?──非課税で資産を育てる制度

そんな時代において、資産を守り、育てる手段として注目されているのが「NISA(少額投資非課税制度)」です。

2024年から制度が刷新され、より柔軟で長期的な資産形成が可能になりました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 非課税枠 | 年間最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円) |

| 非課税期間 | 無期限(いつ売却しても非課税) |

| 生涯投資枠 | 最大1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) |

| 対象商品 | 上場株式、投資信託、ETF、REITなど |

最大のメリットは、株式や投資信託で得た利益が非課税になること。

通常は約20%の税金がかかるところ、NISA口座での運用ならそのまま利益を受け取れます。

📈 なぜ今、株式投資なのか?──インフレに強い資産とは

インフレが進むと、現金の価値は下がりますが、企業の株式は物価上昇に連動して価値が上がる傾向があります。

企業は価格転嫁によって収益を維持し、株価もそれに応じて上昇する可能性があるからです。

特に、世界的なインデックス(例:S&P500やオールカントリー)に連動した投資信託は、分散効果も高く、長期的な資産形成に向いています。

🧘♀️ 投資は「守り」の手段でもある

投資というと「攻め」のイメージが強いかもしれませんが、インフレ時代においてはむしろ「守り」の手段であり、実施しないことは資産を守らず目減りさせていくことと同じです。

現金をただ貯めるだけでは、将来の購買力が減ってしまう。

だからこそ、非課税で資産を育てられるNISAは、生活防衛の一環としても有効なのです。

⏳ 投資期間が運用成績に与える影響──「時間を味方につける」長期投資の力

そうはいっても株式投資は、短期的には値動きが激しく、運用成績が不安定になりがちという側面には注意が必要です。

これについては、投資期間が長くなるほど、リターンは安定しやすくなるという傾向があるため、十分長い期間に渡って投資を実施できるなら問題となりません。

📊 実例:世界株式の保有期間別リターン(1987年〜2023年)

次の表に示すように、保有期間が長くなれば長くなるほどリターンの振れ幅は小さくなり、安定性が増すことが分かっています。

過去の統計では20年以上の期間に渡って投資した場合、マイナスになることは無いという実績があります。

| 保有期間 | 年率平均リターン | リターンの振れ幅(安定性) |

|---|---|---|

| 1年 | -30%〜+50% | 非常に大きい(不安定) |

| 10年 | +2%〜+12% | 中程度(やや安定) |

| 20年 | +5%〜+9% | 小さい(安定) |

※MSCI ACWI(世界株式指数)を基にしたシミュレーション

💡 長期投資が有利になる理由

さらに、長期投資が有利になる理由として以下の点も考慮すべきです。

- 複利効果:得られた利益を再投資することで、雪だるま式に資産が増える。

- 暴落時の回復力:短期的な下落に惑わされず、回復局面を逃さずに済む。

- タイミングリスクの軽減:購入時期による影響が薄まり、平均化される。

🧘♂️ NISAと長期投資の相性

NISAは非課税で長期保有が可能な制度です。

そのため、長期投資のメリットを最大限に活かせる設計になっています。

- 非課税期間が無期限 → 長期保有に最適

- インデックス投資との相性が良い → 安定した成長を狙える

🌱 おわりに:資産形成は避けて通れないテーマ

豊かな人生を送るため、これからの時代に資産形成は避けて通れないテーマです。NISAは、そんな暮らしの土台を静かに支えてくれる神制度なのです。

あなたが20年程度以上の期間、投資することが可能であるならば、もはやNISAによる投資をしないという選択肢は無い!と言っても過言ではありません。

次回以降は実際にNISAによる投資を始めるにあたってどの証券会社で口座を開設するべきかやどんな金融商品に投資をするべきかなどの情報も発信していきます。