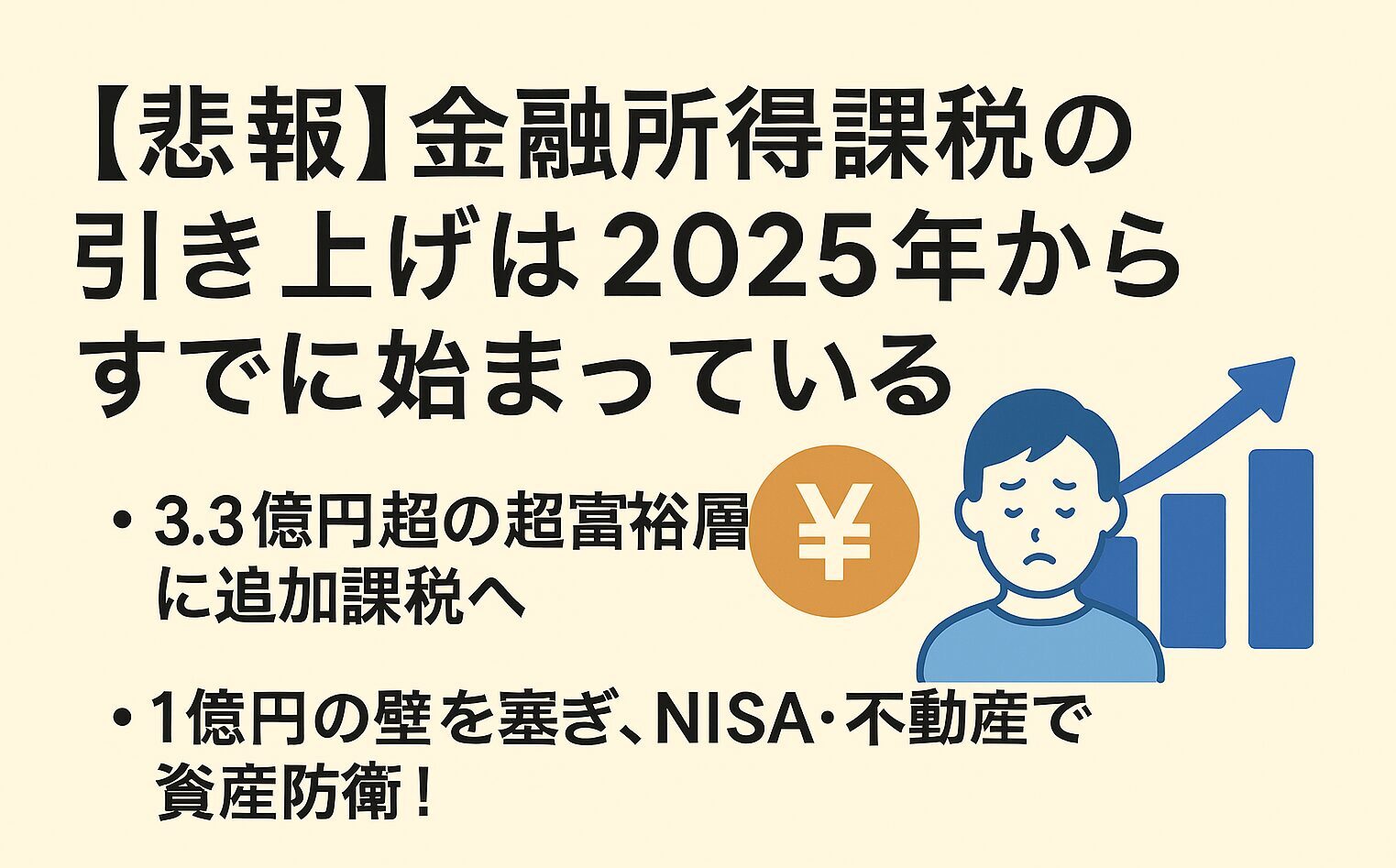

【悲報】金融所得課税の引き上げは2025年からすでに始まっている!

みなさんも金融所得課税の引き上げに関するニュースをお聞き及びのことと思いますが、具体的に何が変わったのでしょうか?

今回はこの「金融所得課税の引き上げ」という衝撃ニュースを深掘りし、投資家として何を準備すべきかを考えていきます。

- 金融所得課税の引き上げの背景

- 実際に影響する範囲、課税対象

- 今後の見通しと対策

背景:なぜ今、金融所得課税を強化するのか?

2024年度末の経済財政運営方針では、少子高齢化による社会保障費の増大と、コロナ禍からの財政再建が最優先課題と位置づけられました。

政府は歳出削減だけでなく、税収拡大策として「金融所得課税」の見直しを検討しています。その背景には以下のようなことがらが挙げられています。

- 社会保障費の高止まり

- コロナ対策で拡大した国債発行残高

- 富裕層への負担公平化の世論高まり

特に富裕層への負担公平化の意味合いが大きいと考えられており、具体的には、「1億円の壁」問題の解決につなげる目的があります。

1億円の壁とは、所得額が1億円を超えると所得税の実効税率が下がることをいいます。

富裕層が株式などで多額の金融所得を得るなかで、税率が総合課税の所得税率よりも低いためにこの問題が起こります。

これを解消するため2025年から導入されたのがミニマムタックスなどと呼ばれる仕組みとなります。

超富裕層ミニマムタックスの仕組み

2025年から既に始まっている金融所得課税の引き上げは、基準所得金額が直近3年で3億3,000万円を超える超富裕層を対象にした追加課税(ミニマムタックス)です。具体的には:

- 超えた部分の金融所得に22.5%の税率を乗じた金額が

- その人の基準所得税額(給与や事業所得などの総合課税による算出額)を上回る場合

- 上回った金額に相当する所得税を追加で徴収

一律で「最大〇%」などに引き上げられるわけではなく、あくまで“超富裕層が抜け道なく一定の累進性を担保する”ための制度設計です。

どの金融所得に影響するのか?

対象となる金融所得は主に以下のとおりです。

- 配当所得

- 利子所得

- 上場株式・投資信託の譲渡益

- FXやCFDなどの差金決済取引による利益

一方で非課税制度や新NISA、iDeCoへの影響は現時点では限定的とされています。

対象となる金融所得額の深掘り解説

金融所得課税の影響をイメージしやすくするため、個人投資家がよく経験する金額例をまとめました。

以下は「年間に得る利益の例」と、現行税率(20.315%)と超富裕層向け追加課税のケースでの比較です。

| 種類 | 年間利益例 | 現行税率負担(円) | 超過部分に22.5%適用(円) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 配当所得 | 300,000(3%利回りで1,000万円運用) | 60,945 | ― | 基準所得金額3.3億円未満は影響なし |

| 利子所得 | 20,000(1,000万円定期預金、金利0.2%) | 4,063 | ― | 同上 |

| 譲渡益 | 400,000(年率4%で投資信託1,000万円) | 81,260 | ― | 同上 |

| FX/CFD利益 | 500,000(ハイリスク・ハイリターン想定) | 101,575 | ― | 同上 |

| 超高額例 | 50,000,000(巨額の金融所得例) | 10,157,500 | (50,000,000−33,000,000)×22.5%=3,825,000 | 基準所得金額超過分のみ追加徴収 |

投資家への影響とリスク

- 今回のミニマムタックスは超富裕層限定の措置のため、一般投資家は直接的な増税負担を心配する必要はありません。

- ただし、税制改正の流れは「富裕層の抜け道を塞ぐ」方向にあるため、将来的に課税対象が広がる可能性には注意が必要です。

- というか将来的には対象を広げていく気満々だと考えられます。

- インカムゲイン(配当・利子)の魅力度変化

- 短期売買による譲渡益の戦略見直し

- NISA・iDeCo枠だけでは不足

金融所得課税の引き上げを見据えた対策

- 非課税制度の最大活用

- 新NISA制度の概要

- 年間360万円(つみたて120万円+成長240万円)まで非課税

- 非課税保有期間は無期限

- 新NISAとiDeCoの併用で、節税効果と長期資産形成を両立

- 新NISA制度の概要

- 分散投資ポートフォリオの再構築

- 配当・利子依存から成長株・インデックスへシフト

- 国内外ETFを組み合わせ、資産クラスを拡大

- タックスプランニング

- 年度内の損益通算:含み損のある銘柄を損切りし、利益から相殺

- 各種控除(配偶者控除/住宅ローン控除)との組み合わせ

- 不動産投資を活用した節税戦略

- 経費計上による課税所得の圧縮

- 借入金利、管理費、修繕費、減価償却費などを必要経費に計上

- レバレッジ効果で資金効率を高める

- 例:2,000万円の物件を1,600万円ローンで購入、家賃8万円(年間96万円収入)

- 借入金利1%+経費計上で実質利回り4%超えを狙える

- 法人化による税率メリット

- 法人税率(約20%)を活用し、所得税・住民税(最高55%)を回避

- 具体例:都内1K×築10年

- 購入価格2,000万円/家賃8万円、年間収入96万円

- 経費・減価償却200万円を計上 → 実質赤字で所得税を節税

- キャッシュフローはプラス、評価益も見込める

- 経費計上による課税所得の圧縮

まとめ:冷静な行動を

2025年に導入された金融所得課税の引き上げは、基準所得金額3億3,000万円超の超富裕層のみが対象です。一般投資家は直接的な増税リスクを気にする必要はありませんので今すぐ株を売却などといった短絡的な行動は控えましょう。ただし、税制改正のトレンドを踏まえつつ、以下の対策で資産形成基盤を強化しておくことが重要です。

- NISA・iDeCoの口座開設と枠の早期確保

- 分散投資と長期保有戦略の徹底

- タックスプランニングで手取り最大化

これまで以上にタックスプランニングは重要になってくると考えられますので、来たるべきさらなる「悲報」に備え、今から心構えと準備をしておきましょう。